La friction entre designers et développeurs ne se résout pas par plus de réunions, mais en apprenant à parler une langue commune : celle du système.

- Les designers doivent concevoir non pas des pages, mais des systèmes de composants logiques et réutilisables.

- Les développeurs doivent traduire non pas des pixels, mais l’intention de design derrière la maquette.

Recommandation : Intégrez les « design tokens » (variables de design) comme dictionnaire partagé pour assurer une traduction parfaite et automatisée entre la maquette (Figma) et le code (CSS).

Le scénario est tristement célèbre dans toutes les agences web et équipes produit. Un designer passe des semaines à peaufiner une maquette dans Figma, soignant chaque ombre portée, chaque transition subtile. Il livre son œuvre, fier de lui. Puis, le développeur front-end la reçoit et soupire. Ce qui semblait si simple à dessiner se révèle être un casse-tête technique : irréalisable, non-responsive, ou un désastre pour la performance et l’accessibilité. S’ensuivent des allers-retours frustrants, des compromis douloureux et un résultat final qui ne satisfait personne. La collaboration vire à la confrontation, et le projet en pâtit.

Face à ce mur, la réponse habituelle est de prôner « plus de communication ». Mais cette solution générique oublie l’essentiel. Le problème n’est pas un manque de dialogue, mais un manque de langage commun. Designers et développeurs évoluent dans des univers avec des logiques, des contraintes et des outils différents. Et si la véritable clé n’était pas de se parler plus, mais de se comprendre mieux en adoptant une perspective de « traduction systémique » ? Il ne s’agit pas pour le designer de devenir développeur, ni pour le développeur de se muer en artiste. Il s’agit pour chacun de comprendre la grammaire de l’autre.

Cet article n’est pas un énième plaidoyer pour une meilleure entente. C’est un guide de médiation pratique. Nous allons explorer comment les outils modernes comme Figma préparent déjà cette traduction, comment un développeur peut lire « l’intention » derrière une maquette et comment un designer peut « penser en code » sans écrire une seule ligne. En adoptant cette approche, vous ne ferez pas que fluidifier vos projets ; vous construirez des produits plus cohérents, plus robustes et plus rapidement.

Pour ceux qui préfèrent un format condensé, la vidéo suivante résume l’essentiel des points abordés dans notre guide. Une présentation complète pour aller droit au but.

Cet article est structuré pour vous guider pas à pas dans la construction de ce pont entre design et développement. Chaque section est une brique de ce nouveau langage commun, des concepts fondamentaux aux outils les plus pratiques.

Sommaire : Réconcilier design et code, le guide complet

- Figma parle CSS : comment les outils de design modernes préparent le travail des développeurs

- Traduire une maquette en CSS : le dictionnaire pour les développeurs

- Designers, arrêtez de dessiner des pages, concevez des systèmes de composants

- Rétro-ingénierie d’un design : comment extraire une charte graphique avec les DevTools

- Les outils « design-to-code » vont-ils remplacer les développeurs front-end ?

- Comment une bonne séparation HTML/CSS peut révolutionner le travail de votre équipe

- Codez votre CSS directement dans le navigateur : l’édition en temps réel

- Séparer HTML, CSS et JS : la stratégie qui vous évitera de jeter votre projet dans 6 mois

Figma parle CSS : comment les outils de design modernes préparent le travail des développeurs

L’époque où les logiciels de design produisaient des images statiques que les développeurs devaient « découper » est révolue. Aujourd’hui, des outils comme Figma, Sketch ou Adobe XD ont intégré une logique beaucoup plus proche de celle du web. Ils ne se contentent pas de dessiner, ils structurent l’information. La fonctionnalité la plus emblématique de ce rapprochement est sans conteste celle des design tokens. Un design token est une variable qui stocke une valeur de design : une couleur, une taille de police, un espacement, une ombre. Au lieu de définir la couleur d’un bouton comme `#0065FF`, le designer la définit comme `primary-color`.

Cette approche change tout. Pour le designer, elle garantit la cohérence sur des dizaines d’écrans. Pour le développeur, c’est une mine d’or. Il n’a plus à inspecter chaque élément pour en extraire les propriétés. Il lui suffit de récupérer le fichier des tokens et de le traduire en variables CSS, SASS ou tout autre format. Ce processus, qui peut être entièrement automatisé, devient la source unique de vérité pour l’identité visuelle du projet. C’est la première étape cruciale de la traduction systémique : on ne parle plus de valeurs, mais de concepts.

Ce flux de travail, où le design génère directement la base du code stylistique, est une révolution pour la collaboration. Il élimine une grande partie des erreurs d’interprétation et accélère drastiquement l’intégration.

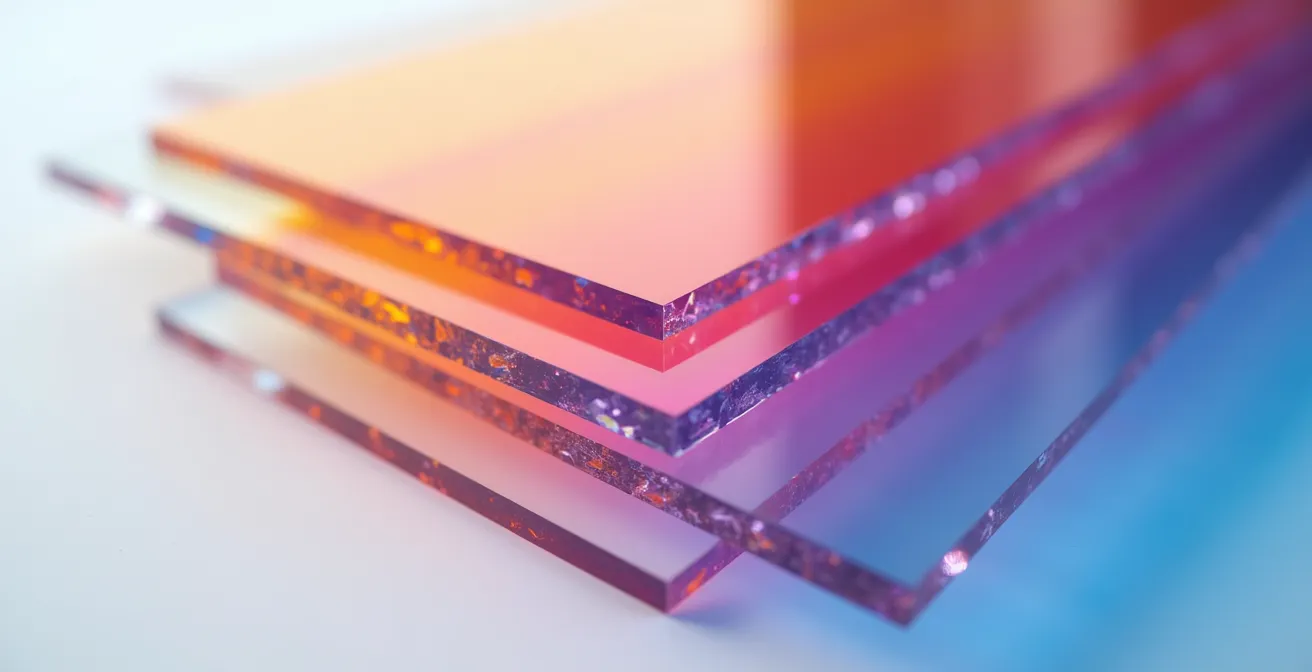

Comme le montre cette visualisation, chaque décision de design (couleur, espacement) devient une couche d’information structurée, prête à être consommée par le code. La collaboration n’est plus une succession d’étapes, mais un flux continu et synchronisé. Le Figma Token Export Tool, par exemple, permet aux développeurs d’extraire ces tokens sans même avoir besoin d’un accès complet aux fichiers de design, renforçant l’autonomie et l’efficacité de chacun.

Les 5 étapes pour implémenter les Design Tokens de Figma vers CSS

- Définir les design tokens dans Figma avec des conventions de nommage cohérentes (ex: `color-primary-base`, `font-size-lg`, `spacing-md`).

- Exporter les tokens via un plugin comme « Figma Tokens » au format JSON, qui sert de langage universel.

- Transformer le JSON en variables CSS natives en utilisant un script ou un outil comme Style Dictionary, générant un fichier du type `:root { –color-primary-base: #0065FF; }`.

- Intégrer ce fichier de variables CSS au début de la feuille de style principale de votre projet.

- Remplacer systématiquement toutes les valeurs statiques (comme les codes hexadécimaux) dans le reste du code CSS par les variables correspondantes (ex: `background-color: var(–color-primary-base);`).

En adoptant les design tokens, l’équipe ne partage plus seulement une vision esthétique, mais une véritable architecture de design, réduisant les frictions et posant les bases d’un produit scalable.

Traduire une maquette en CSS : le dictionnaire pour les développeurs

Recevoir une maquette et la transformer en code fonctionnel est un exercice de traduction. Un développeur qui se contente de reproduire les pixels à l’identique sans comprendre l’intention risque de passer à côté de l’essentiel, notamment en matière d’accessibilité et de maintenabilité. Un bon développeur front-end ne se demande pas « quelle est la couleur de ce texte ? », mais plutôt « quel est le rôle de ce texte ? Est-ce un titre principal ? Un texte de paragraphe ? Un label d’aide ? ». Cette question détermine la balise HTML sémantique à utiliser (`h1`, `p`, `label`), ce qui est bien plus important que sa couleur pour la structure du document.

L’accessibilité est le domaine où cette « traduction d’intention » est la plus critique. Un designer peut choisir deux nuances de gris très proches pour un effet subtil, mais si le contraste est insuffisant, le texte sera illisible pour de nombreux utilisateurs. Le développeur doit agir comme un garde-fou. Selon la recommandation du RGAA (Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité), le rapport de contraste minimum requis est de 4.5:1 pour un texte de taille standard. C’est une règle non négociable qui doit primer sur la simple reproduction de la maquette.

Pour faciliter ce dialogue, il est essentiel de construire un dictionnaire de correspondances entre les concepts de design et les impératifs techniques. Ce tableau sert de référence commune pour s’assurer que chaque choix visuel est traduit en une implémentation robuste et accessible.

| Concept Design | Implémentation CSS | Norme RGAA |

|---|---|---|

| Contraste de couleur | Ratio 4.5:1 minimum | Texte < 18.5px |

| Grand texte | Ratio 3:1 minimum | Texte ≥ 18.5px ou gras |

| Zone cliquable | min-width: 44px; min-height: 44px | Taille minimale interactive |

| État focus | :focus-visible stylisé | Indicateur visible obligatoire |

En fin de compte, la responsabilité du développeur n’est pas de copier un dessin, mais de construire une interface fonctionnelle, utilisable et accessible pour tous, en interprétant l’intention de design à travers le prisme des contraintes techniques.

Designers, arrêtez de dessiner des pages, concevez des systèmes de composants

La métaphore la plus puissante pour réconcilier design et développement est celle des LEGO®. Un développeur ne construit pas une page web à partir de rien ; il l’assemble à partir de composants réutilisables (boutons, champs de formulaire, cartes…). Un designer qui pense en « pages » livre une peinture unique, difficile à industrialiser. Un designer qui pense en « systèmes » livre une boîte de LEGO®, avec des briques cohérentes et des règles d’assemblage claires. C’est le principe fondamental du Design System.

Un Design System n’est pas juste une charte graphique ou une librairie de composants. C’est la source unique de vérité pour toute l’équipe produit. Il contient à la fois les éléments graphiques (les design tokens vus précédemment), les composants d’interface (UI Kit) et surtout, les règles et principes qui gouvernent leur utilisation. Il répond aux questions : « Dans quel cas utiliser un bouton primaire plutôt qu’un secondaire ? », « Comment les composants se comportent-ils sur mobile ? », « Quelle est la voix et le ton de notre contenu ? ».

L’adoption d’un Design System impose au designer une discipline de développeur : penser en termes de modularité, de réutilisabilité et de scalabilité. Chaque nouveau composant doit être conçu non pas pour un besoin unique, mais pour s’intégrer harmonieusement dans un écosystème existant. L’impact sur la productivité est colossal. Par exemple, une étude de cas menée par Usabilis montre que le Crédit Agricole estime une réduction de temps de travail entre 30% et 35% grâce à la mise en place de son Design System. Cet investissement initial se traduit par des gains exponentiels en termes de vitesse de production et de cohérence de l’expérience utilisateur.

Étude de cas : L’écosystème Design Systems France

Loin d’être un concept abstrait réservé aux géants de la tech, la pratique des Design Systems est florissante en France. La communauté « Design Systems France » rassemble aujourd’hui plus de 1000 passionnés francophones, mêlant designers et développeurs qui partagent leurs bonnes pratiques. Cette initiative a permis de recenser plus d’une centaine de Design Systems conçus par des entreprises françaises, prouvant la maturité et l’adoption de cette approche sur le territoire. C’est une ressource précieuse pour voir comment des équipes de toutes tailles s’approprient cette méthodologie.

Le résultat est une collaboration où le designer ne livre plus une maquette, mais des briques et un plan de montage, permettant au développeur de construire plus vite, avec moins d’erreurs et une cohérence parfaite.

Rétro-ingénierie d’un design : comment extraire une charte graphique avec les DevTools

Si le designer doit apprendre à « penser en code », le développeur peut grandement bénéficier d’apprendre à « penser en design ». L’un des meilleurs outils pour cela n’est pas un logiciel de design, mais celui qu’il utilise tous les jours : les outils de développement du navigateur (DevTools). Les DevTools sont un pont fantastique entre le rendu visuel et le code qui le génère. Ils permettent de faire de la « rétro-ingénierie » de design : décomposer une interface existante pour en comprendre la grammaire visuelle.

En utilisant l’inspecteur d’éléments (l’outil « loupe »), un développeur peut survoler n’importe quel composant et voir instantanément ses propriétés CSS : couleurs, polices, marges, paddings. L’onglet « Computed » est particulièrement puissant : il montre la valeur finale calculée par le navigateur pour chaque propriété, après l’application de toutes les règles CSS. C’est un excellent moyen d’identifier les valeurs récurrentes qui constituent les fondations de la charte graphique. En quelques minutes, on peut extraire les couleurs primaires, les tailles de typographie et la grille d’espacement d’un site entier.

Cette compétence est précieuse dans de nombreux contextes : pour reprendre un projet existant sans documentation, pour s’inspirer des bonnes pratiques d’un site de référence, ou simplement pour affiner sa propre sensibilité au design. C’est une forme d’empathie technique : en disséquant le travail d’un designer, on apprend à reconnaître les motifs, les systèmes et les intentions derrière les choix esthétiques. Comme le souligne le cabinet Keley Consulting, « en France, nous avons la chance d’avoir des références mondiales de design systems, notamment Decathlon et Doctolib qui sont pris en exemple partout, parce que qualitatifs, exhaustifs et en open source ». Utiliser les DevTools pour analyser ces systèmes est une formation de design accélérée.

Plan d’action : auditer la cohérence d’un design existant

- Points de contact : Ouvrez les DevTools (F12) et listez les éléments clés de l’interface (boutons, titres, liens, cartes).

- Collecte : Utilisez l’inspecteur pour relever les couleurs, polices et espacements utilisés sur 3 à 5 instances de chaque élément clé. Notez tout dans un document.

- Cohérence : Confrontez les valeurs collectées. Le « bleu primaire » a-t-il 5 variantes hexadécimales différentes ? Les marges sont-elles aléatoires ou suivent-elles une grille (ex: multiples de 8px) ?

- Mémorabilité/émotion : Identifiez les styles uniques (une animation, une typographie de titre) versus les styles génériques (bouton gris standard). Qu’est-ce qui définit vraiment l’identité visuelle ?

- Plan d’intégration : Si des incohérences sont trouvées, proposez de les unifier via des variables CSS. C’est la première étape pour construire un mini-système de design.

Plutôt que de demander « quel bleu ? », il peut dire « j’ai identifié trois variantes du bleu primaire, laquelle devrions-nous définir comme notre token `–color-primary` ? ». Le dialogue change de nature.

Les outils « design-to-code » vont-ils remplacer les développeurs front-end ?

La montée en puissance des outils « design-to-code » qui promettent de transformer une maquette Figma en code HTML et CSS en un clic suscite un débat intense. La question est sur toutes les lèvres : le métier de développeur front-end est-il menacé ? La réponse, à contre-courant de la peur ambiante, est probablement non. Ces outils ne sont pas des remplaçants, mais des assistants traducteurs. Ils sont excellents pour générer le « boilerplate », le code de base pour des composants visuellement simples. Mais ils atteignent vite leurs limites.

Le code qu’ils produisent est souvent de piètre qualité : il manque de sémantique, ignore l’accessibilité, est peu performant et difficilement maintenable. Un développeur ne se contente pas d’écrire du CSS pour que « ce soit joli ». Il écrit un code robuste, accessible, qui s’adapte à tous les écrans, qui se charge vite et qui peut être compris et modifié par un autre développeur dans 6 mois. Aucune IA ne maîtrise aujourd’hui cette complexité et ce jugement humain.

L’automatisation va plutôt déplacer la valeur du travail du développeur. Au lieu de passer du temps sur des tâches répétitives de traduction pixel-perfect, il pourra se concentrer sur des défis plus complexes : l’architecture de l’application, l’optimisation des performances, la gestion de l’état, la sécurité et la mise en place de tests robustes. En France, une étude sur les motivations des développeurs a montré que la possibilité d’apprendre de nouvelles choses est ressortie en tête avec 72%. L’automatisation des tâches de base est une opportunité de consacrer plus de temps à cet apprentissage et à la résolution de problèmes à haute valeur ajoutée.

Ces outils sont des alliés pour accélérer le prototypage ou l’intégration de composants simples. Mais la supervision, l’optimisation et l’architecture du code restent fermement entre les mains de développeurs qualifiés. Le rôle du développeur évolue : de simple « intégrateur » de maquettes, il devient de plus en plus un « architecte » d’applications web complexes, où le visuel n’est qu’une des nombreuses facettes.

En les considérant comme des assistants, designers et développeurs peuvent se concentrer sur ce qu’ils font de mieux : concevoir des expériences significatives et construire des systèmes fiables.

Comment une bonne séparation HTML/CSS peut révolutionner le travail de votre équipe

Un des principes fondateurs du développement web, souvent oublié, est la séparation des préoccupations. Cette idée simple stipule que chaque langage doit avoir un rôle et un seul : le HTML pour la structure et le contenu, le CSS pour la présentation visuelle, et le JavaScript pour l’interactivité. Mélanger ces couches, par exemple en mettant du style directement dans les balises HTML (style « inline »), est une recette pour le chaos.

Pour un designer, comprendre cette séparation est fondamental. Imaginer qu’un changement de couleur sur tous les boutons du site nécessite d’éditer des centaines de fichiers HTML est un cauchemar. En centralisant tous les styles dans des feuilles de style CSS externes, une seule modification sur la variable `–color-primary` se propage instantanément à travers tout le site. La maintenabilité est décuplée. Pour le développeur, une séparation nette permet de travailler sur la structure d’une page sans craindre de casser le design, et inversement.

Cette discipline de séparation est la syntaxe de base du langage commun entre design et développement. Elle crée des frontières claires qui facilitent la collaboration. Le designer sait que ses décisions stylistiques seront encapsulées dans le CSS, tandis que le développeur peut garantir une structure HTML sémantique et propre, essentielle pour le SEO et l’accessibilité.

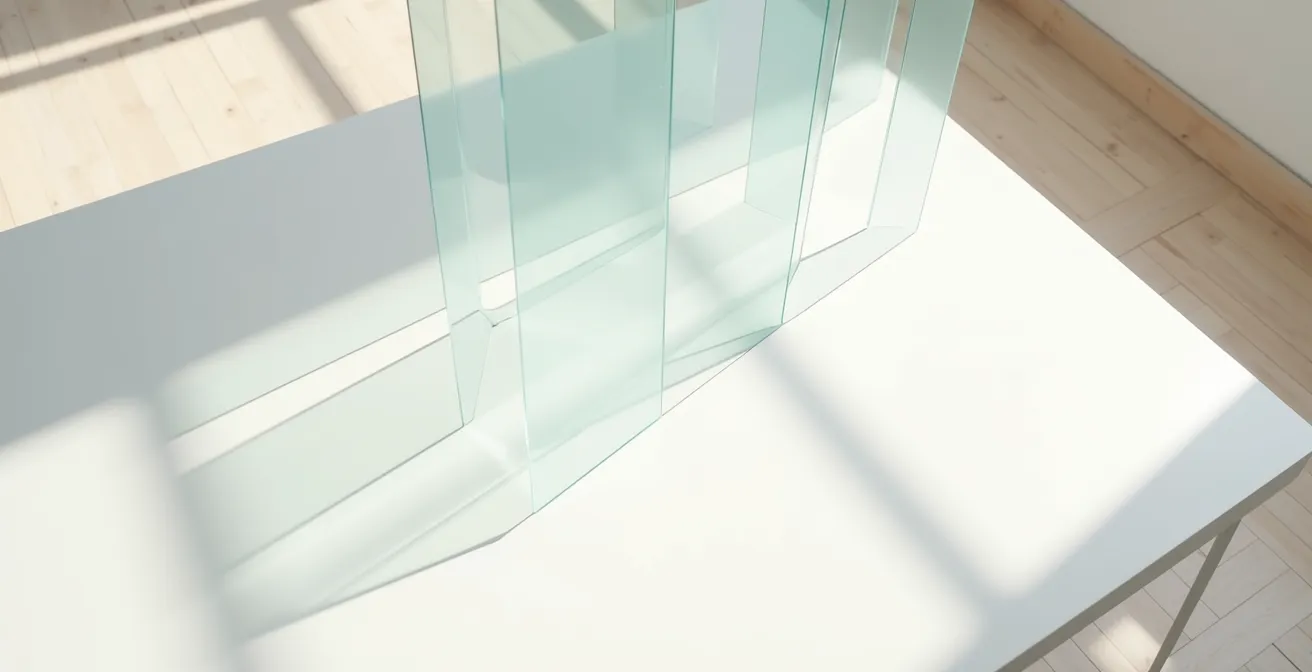

Cette image illustre parfaitement le concept : chaque couche (HTML, CSS, JS) est distincte mais interagit avec les autres pour former un tout cohérent. C’est une architecture propre et prévisible, où chaque élément a sa place. Cette organisation est le fondement d’un projet sain et évolutif.

3 principes pour une séparation HTML/CSS efficace

- HTML pour la structure sémantique : Utilisez toujours les balises appropriées pour le contenu qu’elles représentent (`

- CSS pour la présentation visuelle : Centralisez absolument tous les styles dans des fichiers `.css` externes. Interdisez l’usage de l’attribut `style` dans le HTML, sauf cas très exceptionnel et documenté.

- JavaScript pour l’interaction : Séparez la logique comportementale (ex: ouvrir un menu, valider un formulaire) dans des fichiers `.js` externes. Évitez d’utiliser JavaScript pour manipuler directement le style des éléments ; préférez l’ajout/retrait de classes CSS.

Elle permet aux équipes de travailler en parallèle, de faire évoluer le produit plus facilement et de réduire considérablement la dette technique accumulée au fil du temps.

Codez votre CSS directement dans le navigateur : l’édition en temps réel

L’un des flux de travail les plus efficaces pour un développeur front-end, et l’un des plus impressionnants pour un designer qui y assiste, est l’édition de CSS en temps réel dans le navigateur. Grâce aux DevTools, il est possible de modifier n’importe quelle propriété CSS et de voir l’impact instantanément sur la page, sans avoir à recharger quoi que ce soit. C’est un terrain de jeu et un laboratoire d’expérimentation formidable.

Cette fonctionnalité transforme la manière de travailler. Au lieu du cycle lent « modifier le code -> sauvegarder -> recharger le navigateur -> constater le résultat », le développeur peut ajuster finement des valeurs directement sur le rendu final. C’est particulièrement utile pour les ajustements de précision : trouver le bon espacement, la bonne taille de police, ou peaufiner une animation. Pour un designer, voir un développeur modifier en direct la maquette « vivante » est une révélation. Il peut donner son feedback (« un peu plus à gauche », « cette ombre est trop dure ») et voir le changement s’appliquer sous ses yeux.

Ce « live-coding » est une forme de dialogue ultra-efficace. Il élimine les malentendus et accélère considérablement la phase de finition. C’est aussi un outil de débogage puissant pour comprendre pourquoi un élément ne s’affiche pas comme prévu. En inspectant les styles dans l’onglet « Computed », on peut voir quelle règle CSS est appliquée et laquelle est surchargée. De nombreux outils, intégrés ou externes, facilitent ce processus, notamment pour des tâches spécifiques comme le test de contraste des couleurs.

Pour tester rapidement la conformité d’un choix de couleur, des outils dédiés permettent d’analyser le contraste en temps réel, garantissant que les ajustements esthétiques ne se font pas au détriment de l’accessibilité.

| Outil | Fonctionnalité principale | Avantage |

|---|---|---|

| Colour Contrast Analyser | Comparaison texte/arrière-plan | Vérification WCAG instantanée |

| DevTools Chrome | Inspection et édition CSS live | Modification en temps réel |

| Wave | Audit d’accessibilité complet | Détection automatique des problèmes |

Elle transforme une phase de travail souvent fastidieuse en un processus interactif et créatif, où designers et développeurs peuvent réellement collaborer sur le produit final.

À retenir

- La clé est la « traduction systémique » : le design doit être conçu comme un système de composants (comme du code), et le code doit être écrit en respectant l’intention du système de design.

- Les « design tokens » sont le dictionnaire de ce langage commun. Ils permettent une synchronisation fiable et automatisée entre la maquette (Figma) et le code (CSS).

- Les outils (DevTools, design-to-code) ne remplacent personne. Ce sont des facilitateurs qui accélèrent la traduction et libèrent du temps pour des tâches à plus haute valeur ajoutée.

Séparer HTML, CSS et JS : la stratégie qui vous évitera de jeter votre projet dans 6 mois

Nous avons vu comment construire un langage commun, comment utiliser les outils pour le parler et comment penser en systèmes. Mais tout cela repose sur un socle technique fondamental : une séparation saine et rigoureuse des technologies. Un projet où le HTML, le CSS et le JavaScript sont enchevêtrés est un projet condamné. Il devient rapidement impossible à maintenir, à faire évoluer et à déboguer. C’est ce qu’on appelle la dette technique, et elle finit toujours par coûter plus cher que de faire les choses correctement dès le départ.

L’enjeu n’est pas purement technique, il est directement lié à l’expérience utilisateur et donc au succès du produit. Une architecture de code bancale entraîne des bugs, des lenteurs et des incohérences visuelles. Or, les utilisateurs sont de moins en moins tolérants. Une étude du cabinet SWEOR a révélé que 88% des internautes ne reviendront jamais sur un site après une mauvaise expérience utilisateur. Le premier contact est déterminant, et une base technique fragile est le plus court chemin vers une première impression désastreuse.

La discipline de séparation des préoccupations (HTML pour la structure, CSS pour le style, JS pour l’interaction) n’est donc pas un dogme de développeur. C’est une stratégie de gestion de risque pour le produit. Elle garantit que le projet pourra grandir sans s’effondrer sur lui-même. Elle permet à une équipe de s’agrandir sans que les nouveaux arrivants ne passent des semaines à essayer de comprendre un code « spaghetti ». Elle assure que le design pourra être rafraîchi dans deux ans sans avoir à réécrire toute l’application.

Investir du temps dans une architecture propre et une séparation stricte des couches n’est pas une perte de temps. C’est l’assurance-vie de votre projet. C’est ce qui distingue un produit bricolé qui fonctionnera 6 mois d’un produit robuste qui pourra évoluer pendant des années.

L’étape suivante, pour toute équipe, est d’intégrer ces principes dans ses rituels quotidiens. Commencez dès aujourd’hui par un petit pas : lors de votre prochaine revue de design, ouvrez les DevTools et essayez d’identifier ensemble un « design token » potentiel. C’est le début du dialogue.