Contrairement à l’idée reçue, le plus grand défi du CSS n’est pas technique, mais humain : l’absence d’un langage commun au sein d’une équipe.

- Les méthodologies (BEM, ITCSS) ne sont pas des contraintes mais des « plans d’urbanisme » qui guident la collaboration et assurent la cohérence.

- Penser en « composants » réutilisables plutôt qu’en « pages » uniques est le changement philosophique fondamental qui sauve les projets sur le long terme.

Recommandation : Adoptez une structure de fichiers claire et un Design System, même simple, pour transformer votre code en un atout maintenable et évolutif.

Imaginez une équipe d’artisans talentueux chargés de construire une ville, mais sans aucun plan d’urbanisme. Chacun érige sa maison où bon lui semble, avec ses propres matériaux et son propre style. Au début, l’effervescence est palpable. Mais rapidement, les rues deviennent des impasses, les fondations se chevauchent et le chaos s’installe. Ce scénario, c’est le quotidien de nombreuses équipes de développement face à un projet CSS qui grandit sans structure. Le code devient un champ de mines où chaque modification risque de provoquer une explosion inattendue ailleurs.

On pense souvent résoudre ce problème en empilant des solutions techniques, en cherchant la dernière méthodologie à la mode ou en abusant du `!important` comme un pansement sur une jambe de bois. On parle de BEM, de SMACSS, d’Atomic Design, en se concentrant sur la syntaxe et les règles. Pourtant, ces approches ne sont que des outils au service d’un objectif bien plus grand. Elles sont les différents styles architecturaux ou les codes de la construction à notre disposition.

Mais si la véritable clé n’était pas l’outil, mais la philosophie derrière ? Et si, au lieu d’être de simples « écrivains de CSS », nous devenions les architectes et les urbanistes de nos projets ? L’enjeu n’est pas d’écrire des règles plus strictes, mais d’établir un langage commun. Une architecture CSS solide n’est pas une prison créative ; c’est le plan directeur qui permet à chaque développeur de contribuer de manière cohérente, prévisible et autonome, transformant le bidonville de styles en une cité numérique harmonieuse et scalable.

Cet article vous propose d’adopter cette posture d’architecte. Nous allons explorer comment les méthodologies, la pensée modulaire et les design systems ne sont pas des fins en soi, mais les instruments pour bâtir des projets web robustes, maintenables et, surtout, où la collaboration redevient un plaisir et non une source de conflits.

Pour naviguer dans cette réflexion et passer de l’idée à la pratique, nous avons structuré ce guide en plusieurs étapes clés. Chaque section aborde une facette de l’architecture CSS, du choix des fondations méthodologiques à la construction d’un système complet et cohérent.

Sommaire : Établir le plan d’urbanisme de votre projet CSS

- BEM, OOCSS, SMACSS : ce qu’il faut vraiment retenir de ces méthodologies

- ITCSS : l’architecture en triangle inversé pour enfin maîtriser la cascade

- Utility-first : la fin du nommage en CSS est-elle une bonne nouvelle ?

- Le problème du « scope » en CSS : comment empêcher vos styles de fuir partout

- Anatomie d’une architecture Sass robuste : une structure de fichiers à copier

- Votre CSS n’est pas une page, c’est une boîte de LEGO : construire un design system

- Qu’est-ce qu’un « Block » BEM ? La clé de la réutilisabilité de vos composants

- Penser en composants, pas en pages : la philosophie modulaire qui sauve les projets CSS

BEM, OOCSS, SMACSS : ce qu’il faut vraiment retenir de ces méthodologies

Avant de poser la première brique, l’urbaniste doit choisir une philosophie directrice pour sa ville. En CSS, ces philosophies sont les méthodologies comme BEM, OOCSS ou SMACSS. Plutôt que de les voir comme des dogmes rigides, il faut les comprendre comme des systèmes de conventions, un premier pas vers ce fameux langage commun. Leur but n’est pas de vous compliquer la vie, mais de rendre le code plus prévisible pour tous les membres de l’équipe, actuels et futurs.

BEM (Block, Element, Modifier) est souvent le point d’entrée idéal. Avec sa syntaxe très explicite (ex: `card__title–highlighted`), il force une structure claire qui isole les composants. OOCSS (Object-Oriented CSS) pousse plus loin la réutilisabilité en séparant la structure (l’objet) de l’apparence (le skin). SMACSS (Scalable and Modular Architecture for CSS), quant à lui, propose un « zonage » en cinq catégories (Base, Layout, Module, State, Theme), offrant un cadre pour les projets de grande envergure. Le choix dépend moins de la « meilleure » méthode que du contexte de votre projet et de la composition de votre équipe.

Le tableau suivant synthétise les cas d’usage idéaux pour chaque approche, aidant à choisir le « plan directeur » le plus adapté. Comme le montre cette analyse des bonnes pratiques en CSS, chaque méthodologie répond à des besoins spécifiques.

| Méthodologie | Profil d’équipe idéal | Avantages | Points d’attention |

|---|---|---|---|

| BEM | Équipes avec juniors, formation rapide nécessaire | Nommage explicite, isolation des composants, courbe d’apprentissage rapide | Verbosité des classes, peut sembler lourd sur petits projets |

| OOCSS | Agences avec profils seniors, projets réutilisables | Réutilisabilité maximale, performances optimisées, séparation structure/skin | Nécessite changement de paradigme, abstraction complexe |

| SMACSS | Grandes équipes, projets long terme | Organisation scalable, catégorisation claire, maintenance facilitée | Discipline nécessaire pour catégoriser, structure rigide |

L’essentiel n’est pas d’appliquer une méthode à la lettre, mais de s’en inspirer pour créer des règles internes cohérentes. C’est ce premier ensemble de règles qui constitue les fondations de votre « plan d’urbanisme numérique ».

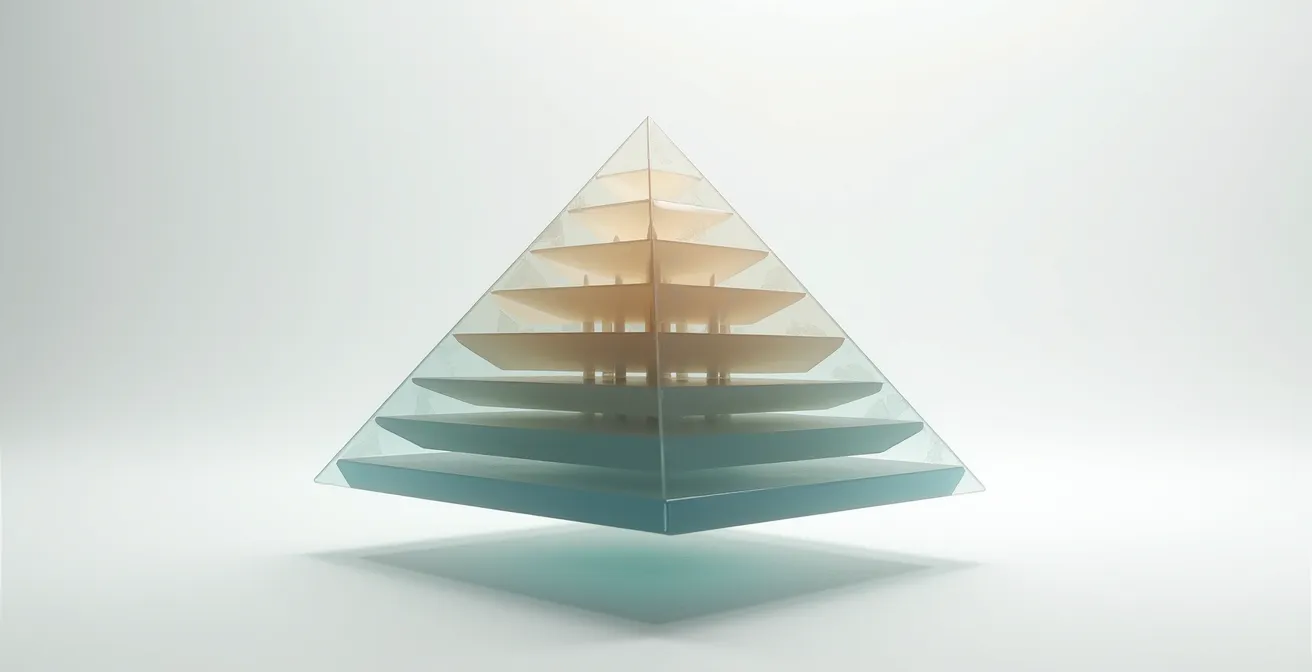

ITCSS : l’architecture en triangle inversé pour enfin maîtriser la cascade

Si les méthodologies comme BEM définissent comment nommer nos « bâtiments », ITCSS (Inverted Triangle CSS) définit où les placer sur la carte de la ville. C’est une méta-méthodologie qui s’attaque au cœur du problème CSS : la gestion de la spécificité et de la cascade. L’idée est d’organiser les fichiers CSS en couches, allant du plus générique et moins spécifique (le sommet large du triangle) au plus spécifique et utilitaire (la pointe du triangle).

Cette structure en « triangle inversé » apporte une prévisibilité absolue. Un style défini dans une couche supérieure (ex: les styles de base des balises ` `) ne pourra jamais être écrasé par un style d’une autre couche de même niveau. Les conflits sont gérés par l’ordre d’importation, pas par des guerres de spécificité ou des `!important` intempestifs. Les couches typiques sont : Settings (variables), Tools (mixins), Generic (reset), Elements (styles de base), Objects (layouts), Components (modules UI), et enfin Utilities (classes d’aide).

Ce schéma illustre parfaitement le concept : chaque couche s’appuie sur la précédente, créant une structure stable où la complexité et la spécificité augmentent de manière contrôlée. On passe des fondations globales de la ville (settings, generic) aux quartiers (objects), puis aux bâtiments individuels (components). Cette approche, développée par Harry Roberts, vise à rendre le CSS maintenable, scalable et fonctionnel pour tout type de projet. C’est une méthode de « zonage » intelligente pour notre plan d’urbanisme.

Plan d’action : auditer et structurer votre CSS existant

- Points de contact : Listez tous les fichiers .css, .scss ou autres préprocesseurs du projet pour avoir une vue d’ensemble de l’existant.

- Collecte : Inventoriez les problèmes récurrents : usage excessif de `!important`, duplication de code, sélecteurs trop longs, conflits de styles fréquents.

- Cohérence : Confrontez le code actuel aux principes d’une méthodologie comme ITCSS. Les variables sont-elles centralisées ? Les composants sont-ils bien isolés ?

- Mémorabilité/émotion : Séparez ce qui relève du style global (générique) de ce qui constitue des composants spécifiques (unique). Cela prépare le « zonage ».

- Plan d’intégration : Établissez une feuille de route pour migrer progressivement, en commençant par créer les dossiers ITCSS (Settings, Tools…) et y déplacer d’abord les variables et mixins.

En adoptant ITCSS, on ne subit plus la cascade, on la pilote. C’est un changement de paradigme qui transforme le CSS d’une source de frustration à un outil prévisible et puissant.

Utility-first : la fin du nommage en CSS est-elle une bonne nouvelle ?

Après avoir exploré les méthodologies basées sur le nommage de composants, une autre philosophie, plus radicale, gagne du terrain : l’approche « Utility-first ». Popularisée par des frameworks comme Tailwind CSS, elle propose un changement de paradigme. Au lieu de créer des classes sémantiques comme `.card` ou `.btn-primary`, on compose les interfaces directement dans le HTML à l’aide de classes utilitaires très granulaires comme `flex`, `pt-4` (padding-top), `text-lg` ou `bg-blue-500`.

Dans notre métaphore de l’urbanisme, c’est comme si nous abandonnions la construction de « maisons » ou d' »immeubles » sur mesure pour adopter un système de construction entièrement préfabriqué. Chaque classe est une brique fonctionnelle unique (une marge, une couleur, une taille de police) et on les assemble pour former le design. L’avantage principal est la rapidité de développement et le fait de ne plus avoir à chercher de nom pour chaque petit composant. Le CSS est quasiment figé, et toute la logique de style se déplace dans le balisage.

Cette approche n’est cependant pas sans débat. Les détracteurs pointent du doigt un HTML qui peut devenir très verbeux et difficile à lire, ainsi qu’une perte de la sémantique CSS. La question n’est donc pas tant de savoir si c’est une « bonne nouvelle », mais pour qui et pour quel projet. Pour du prototypage rapide ou des équipes où les développeurs sont à l’aise avec cette abstraction, l’approche Utility-first peut être extrêmement efficace. Pour des projets nécessitant une sémantique forte et une séparation nette entre le contenu (HTML) et la présentation (CSS), une approche par composants reste souvent préférable.

En fin de compte, Utility-first n’est pas la fin du nommage, mais une alternative puissante. Elle déplace l’effort de la création de noms de composants vers la composition d’utilitaires, un autre type de « langage commun » pour l’équipe.

Le problème du « scope » en CSS : comment empêcher vos styles de fuir partout

L’un des plus grands défis en CSS, surtout dans les projets d’envergure, est son caractère global par défaut. Un style que vous écrivez pour un composant peut « fuir » et affecter involontairement d’autres parties de la page. C’est comme si la peinture d’une maison débordait sur celle du voisin. Ce manque de « scope » (portée) est une source majeure de bugs et de complexité. Sans une discipline stricte, on finit par créer des sélecteurs hyper-spécifiques pour contrer des styles existants, entrant dans une spirale de dette technique.

Historiquement, les méthodologies comme BEM ont été créées pour résoudre ce problème au niveau conventionnel. En préfixant toutes les classes d’un composant par le nom du « Block » (`card__image`, `card__title`), on crée une sorte d’espace de nommage qui minimise les risques de collision. C’est une solution efficace, mais qui repose entièrement sur la rigueur des développeurs.

Aujourd’hui, le langage CSS lui-même évolue pour proposer des solutions natives. L’arrivée des CSS Modules dans l’écosystème JavaScript (frameworks comme React, Vue) a permis de générer des noms de classes uniques à la compilation, garantissant une isolation parfaite. Plus récemment, la spécification CSS évolue avec des propositions comme la règle `@scope`, qui permettra de définir nativement des limites de portée pour un ensemble de styles. La bonne nouvelle, c’est que la parité des fonctionnalités entre navigateurs est à un niveau historique, ce qui rend l’adoption de ces solutions modernes de plus en plus viable et fiable.

Maîtriser la portée, que ce soit par des conventions solides comme BEM ou des outils modernes, est essentiel. C’est ce qui permet de construire des « bâtiments » autonomes et robustes dans notre ville numérique, sans craindre qu’ils n’empiètent les uns sur les autres.

Anatomie d’une architecture Sass robuste : une structure de fichiers à copier

La théorie, c’est bien. Mais comment cela se traduit-il concrètement dans notre éditeur de code ? Une architecture CSS solide repose sur une structure de fichiers et de dossiers claire, logique et partagée par toute l’équipe. Utiliser un préprocesseur comme Sass est quasi-indispensable pour cela, car il permet de découper le code en plusieurs fichiers partiels (`_partial.scss`) qui seront ensuite importés dans un fichier principal.

En combinant Sass avec la méthodologie ITCSS, on obtient une arborescence de fichiers extrêmement puissante et intuitive. Chaque dossier correspond à une couche du triangle inversé. Un fichier `main.scss` sert de chef d’orchestre, important chaque partiel dans le bon ordre pour maîtriser la cascade.

Cette organisation visuelle, où chaque dossier a un rôle précis, transforme radicalement la maintenabilité du projet. Un nouveau développeur sait immédiatement où trouver les variables de couleur (`settings/`), les mixins (`tools/`) ou le code d’un composant spécifique (`components/`). Voici un exemple de structure à copier, directement inspirée d’ITCSS :

- `main.scss` : Le fichier maître qui `@import` tous les autres.

- `settings/` : Variables globales (couleurs, polices, espacements, breakpoints). Ne génère aucun CSS.

- `tools/` : Mixins et fonctions Sass. Ne génère aucun CSS.

- `generic/` : Reset, Normalize.css, `box-sizing`. Les styles les plus généraux.

- `elements/` : Styles par défaut pour les balises HTML brutes (h1, p, a, button…).

- `objects/` : Classes de layout non stylées (grilles, conteneurs, wrappers).

- `components/` : Le cœur du projet. Chaque fichier correspond à un composant UI (card.scss, header.scss, button.scss).

- `utilities/` : Classes utilitaires de haute spécificité, souvent avec `!important` (ex: `.u-hidden`).

Cette structure n’est pas une règle absolue, mais un point de départ éprouvé. Elle matérialise le « plan d’urbanisme » en un squelette de projet concret, offrant un cadre de travail clair et scalable pour toute l’équipe.

Votre CSS n’est pas une page, c’est une boîte de LEGO : construire un design system

En adoptant une architecture modulaire et une pensée en composants, nous cessons de voir notre CSS comme une collection de styles pour des pages spécifiques. Nous le transformons en une véritable bibliothèque de composants réutilisables, une « boîte de LEGO » où chaque brique a été conçue pour s’assembler harmonieusement avec les autres. L’aboutissement ultime de cette démarche est la création d’un Design System.

Un Design System va au-delà d’une simple feuille de style. C’est un référentiel unique et vivant qui rassemble les composants UI (les briques LEGO), les principes de design, les règles d’accessibilité, le ton de la communication et les directives de code. C’est le « code de la construction » complet de notre ville numérique. Il garantit que chaque nouvelle construction, qu’il s’agisse d’un petit site ou d’une grande application, respecte l’identité et la cohérence de l’ensemble.

En France, l’exemple le plus emblématique est le Système de Design de l’État (DSFR). Cet outil remarquable fournit un ensemble de composants et de règles pour tous les sites gouvernementaux. L’objectif est de proposer aux citoyens une expérience utilisateur unifiée, simple et accessible. C’est la preuve qu’une approche systématique permet non seulement de gagner en efficacité, mais aussi en qualité. L’un des résultats les plus probants est son excellence en matière d’accessibilité, atteignant un taux de 100% de conformité au RGAA version 4.1.2, selon l’audit réalisé par Access42. Cet engagement montre qu’un design system n’est pas qu’une affaire de style, mais aussi de responsabilité sociale.

Étude de cas : Le Système de Design de l’État Français (DSFR)

Le DSFR est un exemple parfait de « plan d’urbanisme » à l’échelle d’une nation. Il centralise les règles de conception (couleurs, typographie), fournit une bibliothèque de composants prêts à l’emploi (boutons, formulaires, en-têtes) et impose des standards élevés, notamment en accessibilité. Pour les administrations, cela signifie un développement accéléré et une qualité garantie. Pour les citoyens, c’est une expérience cohérente et reconnaissable sur tous les services publics numériques, renforçant la confiance et la simplicité d’usage.

Construire son propre Design System, même modeste, est l’investissement le plus rentable pour une équipe. C’est l’acte fondateur qui assure la pérennité, la cohérence et la scalabilité de tout l’écosystème numérique d’une organisation.

Qu’est-ce qu’un « Block » BEM ? La clé de la réutilisabilité de vos composants

Nous avons parlé de composants, de briques de LEGO. La méthodologie BEM nous donne le vocabulaire le plus clair pour définir ces briques. Au cœur de BEM se trouve le concept de « Block ». Un Block n’est pas juste un « div » ou une section de page. Il faut le voir comme une entité indépendante, un composant d’interface autonome qui a du sens par lui-même. Un menu de navigation, un bloc de recherche, un bouton, une carte produit : ce sont tous des Blocks.

La règle d’or d’un Block, c’est son indépendance. Il ne doit jamais dépendre de son contexte. Un `card` doit pouvoir être placé dans une barre latérale, dans le contenu principal ou dans un pied de page sans que son apparence de base ne soit affectée. Cette portabilité est ce qui le rend véritablement réutilisable. Comme le souligne une analyse des méthodologies CSS :

Le block est le composant fonctionnel et logique indépendant de la page.

– Intelygenz, How to organize your CSS with OOCSS, BEM & SMACSS

À l’intérieur d’un Block, on trouve des Elements (parties du bloc, préfixées par `__`, ex: `card__title`) et des Modifiers (variations du bloc ou de l’élément, préfixés par `–`, ex: `card–dark`). Cette syntaxe, bien que parfois jugée verbeuse, est un contrat de communication extrêmement clair pour l’équipe. Elle dit : « Ceci fait partie de cela » ou « Ceci est une variation de cela ». Pour que ce système fonctionne, il est crucial d’éviter certains pièges courants qui brisent l’isolation du composant.

- Éviter le nesting excessif : `card__header__title` est un anti-pattern. `card__title` est suffisant. L’élément appartient au bloc, pas à un autre élément.

- Ne pas mélanger les contextes : Le style d’un Block ne doit jamais dépendre de son parent. `.sidebar .card` est interdit.

- Bannir les sélecteurs de balise : `div.card__title` est trop spécifique et réduit la flexibilité du HTML. `.card__title` suffit.

En pensant en Blocks, on ne stylise plus des pages, on construit une bibliothèque de composants robustes et portables. C’est la discipline fondamentale pour passer d’un CSS artisanal à une approche d’ingénierie logicielle.

À retenir

- Une architecture CSS est avant tout un outil de communication pour l’équipe, un langage commun qui prévient le chaos.

- La maîtrise de la spécificité via des méthodes comme ITCSS est la clé pour éviter les conflits et rendre le code prévisible.

- Un Design System, à l’image du DSFR en France, est l’aboutissement d’une démarche modulaire, garantissant cohérence, maintenabilité et accessibilité à grande échelle.

Penser en composants, pas en pages : la philosophie modulaire qui sauve les projets CSS

Tout au long de cet article, nous avons exploré des outils, des méthodologies et des structures. Mais tous ces éléments ne sont que la manifestation d’un changement de mentalité plus profond : l’abandon de la « pensée en page » au profit de la « pensée en composants ». C’est le principe fondateur de tout l’urbanisme CSS moderne. Pendant des années, les développeurs concevaient le style site par site, page par page. On créait une feuille de style pour la page d’accueil, une autre pour la page de contact, dupliquant le code et créant des incohérences.

La philosophie modulaire inverse cette logique. Au lieu de se demander « À quoi ressemble cette page ? », on se demande « De quelles briques réutilisables cette page est-elle constituée ? ». On identifie un « en-tête », un « bouton », une « carte », un « pied de page ». On conçoit, stylise et teste chacun de ces composants de manière isolée. Ensuite, assembler une nouvelle page revient simplement à organiser ces briques pré-validées. Le développement devient plus rapide, la maintenance est simplifiée (on corrige le composant une seule fois, la correction se propage partout) et la cohérence visuelle est garantie.

Cette approche est au cœur des frameworks JavaScript modernes comme React, Vue ou Angular, mais elle est tout aussi cruciale pour le CSS qui les accompagne. C’est ce qui permet à des projets complexes de rester agiles et de ne pas s’effondrer sous leur propre poids technique. C’est le passage d’une vision d’artisan, qui crée des pièces uniques, à une vision d’ingénieur, qui conçoit des systèmes robustes à partir d’éléments standardisés. C’est cette philosophie qui rend possible la création de Design Systems comme celui de l’État français, assurant une expérience utilisateur cohérente pour des millions de personnes.

Pour que ces principes deviennent une réalité dans vos projets, l’étape suivante consiste à initier la discussion au sein de votre équipe et à choisir collectivement votre plan d’urbanisme numérique. Commencez par auditer un composant et le reconstruire de manière isolée ; le succès de toute la ville viendra de cette première pierre bien posée.